アレルギー性鼻炎とは

アレルギー性鼻炎は発作性反復性のくしゃみ、水様性鼻汁、鼻閉を3主徴とします。アレルギー性鼻炎は通年性と季節性に分類され、通年瀬ではダニ・ハウスダストが主な原因であり、季節性ではスギ花粉症が有名です。

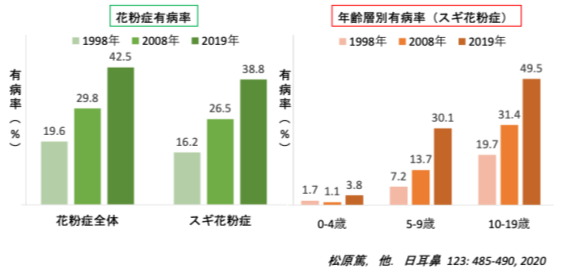

アレルギー性鼻炎の全国疫学調査

下のグラフは2019年に行われたアレルギー性鼻炎の全国疫学調査です。この調査によれば花粉症の有病率は10年間で29.8%から42.5%に増加しており、特にスギ花粉症の増加が大きく寄与しています。スギ花粉症の有病率を年齢層別にみると0-4歳で3.8%、5-9歳で30.1%、10-19歳で49.5%と、学童期以降に大きく増加しています。

アレルギー性鼻炎は睡眠や学業に影響を及ぼすことが知られており、また嗅覚にも影響します。

アレルギー性鼻炎の治療

(1)抗原回避

原因抗原の回避がアレルギー性鼻炎治療の大原則です。鼻アレルギー診療ガイドラインにスギ花粉回避方法が記されています。参考になると思います。

(a)花粉情報に注意する。

(b)飛散の多い時の外出を控える。外出時にマスク、メガネを使う。

(c)表面がけばだった毛織物などのコートの使用は避ける。

(d)帰宅時、衣服や髪をよく払ってから入室する。洗顔、うがいをし、鼻をかむ。

(e)飛散の多い時は窓、戸を閉めておく。換気時の窓は小さく開け、短時間にとどめる。

(f)飛散の多い時のふとんや洗濯物の外干しは避ける。

(g)掃除を励行する。特に窓際を念入りに掃除する。

(2)薬剤治療

抗ヒスタミン薬がよく使用され、鼻閉が目立つケースに対しては、抗ヒスタミン薬に加えてロイコトリエン受容体拮抗薬を併用します。鼻噴霧用ステロイドも有効です。

抗ヒスタミン薬は、脳内移行性の低い第二世代抗ヒスタミン薬が主流です。一方で小児に頻用されるシプロヘプタジン(ペリアクチン®)等の第一世代抗ヒスタミン薬は催眠作用が強く、抗ヒスタミン作用以外の活性も有するため使用頻度は減少しています。特にけいれん性疾患を有する患者さんに対しては処方に注意が必要です。

鼻噴霧用ステロイドは強力な抗炎症作用により効果を示し、2歳以上から使用可能ですが、年少児の場合には保護者の協力が必要です。

(3)アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法)

花粉症と通年性アレルギー性鼻炎の治療法の一つに、アレルゲン免疫療法があります。

アレルギー性鼻炎のアレルゲン免疫療法には舌下免疫療法と皮下免疫療法がありますが、当院では舌下免疫療法を実施しております。

2018年からスギ花粉とダニの免疫舌下錠が小児(原則5歳以上)へ処方可能となりました。

この舌下免疫療法は、抗ヒスタミン薬などの対症療法とは異なり、根本的な治癒を目指します。長期的に治療を継続することで、症状を抑えること、または症状が完全に抑えられない場合でも症状を和らげておくすりの量を減らすことが期待できます。

免疫療法ではアナフィラキシー(重症なアレルギー反応)を含むアレルギー症状を起こす危険性があるため、自宅や学校等での症状出現時の対応や連絡手段、受診方法など事前に決めておく必要があります。